◎行事内容は、[田沼町史」等から引用し、住民からの情報を基に書いたものです。書いた時点での内容から、現在の取り組み内容と相違する場合があります。

「神明宮」の新たな史実が判明

上町の行事 2025年5月1日

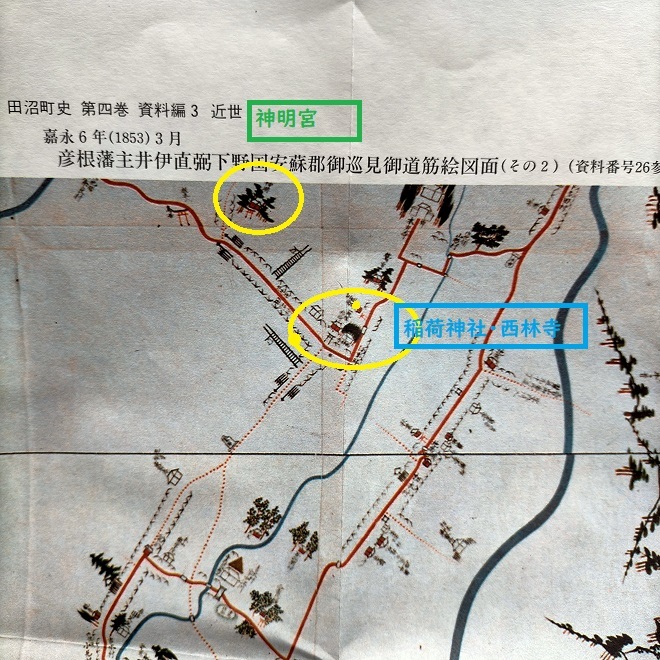

明治44年9月発行、田沼町郷土誌編纂の資料を閲覧したところ、「郷社(ごうしゃ) 稲荷神社」(明治5年に列せられてた)の記載があり読み進めたところ、神明宮についての記載があり、今回そこで新たな史実が判明しました。

そこには、一瓶塚稲荷神社の概要が記載され、神明宮の経緯がわかりました。

当時、稲荷神社は「境内(けいだい)坪数930坪 氏子数407戸 社司 安蘇谷正吉 境内社(けいだいしゃ)11あり、区内 無格社(むかくしゃ)は10社ありしが内1社は廃止し、2社は郷社稲荷神社に合併す 合併及廃止したる無格社左の如し」と記載されていました。2社のうち1社が神明宮であったのです。神明宮の記載内容は次の通りです。➡鎮座地(ちんざち)…神明 社名…神明宮 境内坪数…870坪 信徒…120戸 事由…明治44年 郷社稲荷神社合併

この記載内容から上町の神明宮は、一瓶塚稲荷神社に合併されたことの史実が判明されました。当時神明宮は無格社であったことがわかります。政策で社格序列の上位であった郷社の稲荷神社に合併されてしまったとのことでしょう。

明治の時代背景をみると、明治4年に郷社定則が制定され、一村で信奉されている神社を村社(むらしゃ)、村社に至らない神社を無格社(むかくしゃ)と定められました。明治39年(1906)頃より、政府は神社合祀(ごうし)(神社の合併)の政策で神社整理を進めました。行政上、村の合併が進められたのと合わせて、神社の統廃合が進められ、小集落ごとにあった小さな神社が合祀廃社されて神社の数が減らされました。時の西園寺公望内閣が一町村一社となるように出したものです。統合して大きくした方が神社に威厳が持たせられること。維持がしやすいこと。当時は地方自治体が神社運営費を出す前提で財源に見合う数まで減らす―というもので、10年足らずの間に、全国的に約20万社あった神社の約3分の1が取り壊されました。

江戸時代の古地図には大きく描かれて栄華していただろう神明宮でした。しかし明治の末期に政府 神社合祀(ごうし)の方針から、神明宮は明治44年に稲荷神社に合併されてしまったのです。今回、一瓶塚稲荷神社と神明宮の関係が判明されました。

その後、大正11年3月8日、字神明1180番、山林2反9畝(2,871㎡=870坪)の土地は、上町 神明共有名義人と稲荷神社で売買契約を締結しました。価格は510円でした。上町 神明共有者は68人で各持分68分の1で登記されています。

なぜ売買に至ったかは不明です。推測ですが明治政府の政策で稲荷神社に合併されたものの68人からの出資金で買い戻されたのではないか。社司がいないなか、上町 神明共有者68人の持分として登記したのではないかと思われます。

そして、主たる土地の周辺土地(未登記物件 4筆1,770㎡)も共有者84分の1で所有権を取得しています。

取得後の土地の管理状況は確認できませんが、上町 神明共有財産の土地であるとの認識が続いていたものと思われます。現在、全体の4,646㎡を上町東西財産管理員会で管理しています。その後土地は、第二次世界大戦時の疎開先地等として提供されたり、必要とされる人達に家屋敷地、駐車場として賃貸しています。

やはり、神明宮は地元の氏神様、鎮守様であるとの意識が強かったのではないかと思われます。現在、上町における町会活動の拠点として利用していますが、町会としてもこれまで以上に、上町 神明共有財産として神明宮の歴史を考慮し、神明宮祭を維持継続し後世にその歴史を伝えていかなければなりません。(by安部賢二)

<詳細>

◎土地 登記簿謄本 所在:佐野市田沼町神明 地番:1180番

地目:山林 地積:2876㎡ 権利部(甲区):順位:1 登記の目的:所有権移転 受付:大正11年3月13日第191号 権利者:原因 大正11年3月8日売買 共有者 安蘇郡田沼町大字田沼 持分68分の1 川田氏…他67名が記載

*閉鎖登記簿をみると

表題部 1番 大正11年3月13日受付 安蘇郡田沼町大字田沼1180番 山林2反9畝歩(870坪=2,871㎡) 右登記ス

甲区 1番 大正11年3月13日受付 第190号 安蘇郡田沼町大字田沼 稲荷神社の為所有権を登記ス

甲区 2番 大正11年3月13日受付 第191号 同年同月8日付売渡証書ニ因り安蘇郡田沼町大字田沼 川田外67名ノ為ノ所有権ノ取得ヲ登記ス 共同人名義第2冊ヲ

*この経緯について、足利法務局の担当者は、この土地は誰も所有権を登記していなかったので(未登記物件)、土地を売買するため稲荷神社が所有権を登記して、同日付売買契約書により移転登記したものと考えられます。

◎また周辺の土地、未登記物件を川田氏他83分の1共有で所有権を登記している。

地番:1181番 地目:山林 地積:191㎡

地番:1182番 地目:山林 地積:376㎡

地番:1183番 地目:山林 地積:747㎡

地番:1184番 地目:山林 地積:456㎡ 小計1,770㎡ 総合計 4,646㎡

*この他上町東西財産管理員会で管理している土地がある。場所は金光園茶舗となりの交差点(元十王堂の鎮座地) 明治23年12月27日登記 売買証書により共有者川田氏他46分の1で所有権を登記。また十王堂は道路拡幅で現在地に遷座。石碑には昭和11年1月に上町一般寄附他より総工事費は1,478円81銭で新築したと刻まれている。

地番:1211-1番 地目:宅地 地積:48.09㎡(現在この土地だけ同委員会が管理)

地番:1211-2番 地目:宅地 地積:65.95㎡(現在道路として提供)

地番:1211-3番 地目:宅地 地積:34.71㎡(同 上)

*以前所有地していた土地を町役場へ提供した物件:大正3年2月20日買受 地番974-1、-3、-4、-5、-6,-7、-8、原野 合計12反4畝3歩 価額567円83銭。

現在の田沼行政センター建物辺りを所有していた。代わりに上町公民館が建てられたと言われている。

神明宮とは

上町の行事 2021年6月25日

上町公民館の北側にあり中世には佐野氏の祖、足利家綱の伝説があり、後に一族(家来筋)の田沼重綱(田沼家初代)が住み、建長6年1252年、玄松院(後の西林寺)を建て神明宮を祭っている。神明宮は、天照大神を祭る神社です。上町の氏神として古来より神明さまと呼ばれ里人に親しまれてきた。社殿の様式は、神明造りで歴史的に古く(今から769年前)形状が伊勢神宮と似た造りとなっています。

例年11月上旬に上町東西町会と東西財産管理委員会、第3町内会15班で「神明宮祭」を開催しています。上町公民館ができる前は、神明宮の前は広場があり、地元では「神明公園」と呼んで親しんできました。昭和の初めの頃は、広場で大規模な祭りがおこなわれていました。

以前は一の鳥居、二の鳥居があり東屋や土俵もあって、祭りの際に相撲興行がおこなわれたこともありました。公園として子供たちの遊び場でもあった。春には大きな桜の木があってお花見もできました。

上町の歴史のある自慢できる場所といえましょう。伝統を受け継いで次の世代に残していかなければなりません。(by安部賢二)

十王堂(十王尊)とは

上町の行事 2022年7月17日

上町公民館の南側にあります。以前は上町の野上街道と飛駒街道の分枝点(金光園様の隣)にありました。昭和11年1月に神明公園に移されたとの記念碑が建てられています。

十王堂は、死後の冥界(めいかい)を支配するとされる十王を祀った堂です。中心にいる閻魔(えんま)王は、冥界で地獄へ送られる人を助ける役を受け持っている仏様です。祭りは、例年正月と盆の16日に行われています。上町東西町会の合同で西林寺の住職を招き、1月16日は「十王尊」冬季回向、8月16日夏季回向により町会で亡くなった人を対象に初盆の法要を行っています。

十王は現世と冥界の堺にある三途(さんず)の川を渡った所の閻魔の庁にいて、まず奪衣婆(だついば)に衣服をはぎ取られて裸にされた亡者を裁判にかけます。ここにも亡者の善悪を書いた帳面があって、これを「えんま帳」といいます。しかし生前から供養を行った者は、罪が軽減されるとの事で信心を続けています。

十王堂は、各地への里程(りてい)の基準となった所で、以前、野上街道と飛駒街道の分枝点にあったのもそれに関係するかもしれません。 (by安部賢二)

八坂神社祭典のルーツ

上町の行事 2022年7月25日

本町にある愛宕神社の夏祭りからきています。例年7月24日(旧6月24日)、現在はその日に近い日曜日が愛宕神社の夏祭りです。八坂神社の祭礼は、昔から愛宕神社の祭りの前日午後、若連(青年団)に任されていました。神輿が町内をねり歩いてにぎわったものでした。神輿が終わると愛宕神社奥の院に登って、お籠もりに参加したので、一層にぎわいました。若連の神輿はなくなり、代わりに八坂神社の祭りとして、各町内ごとに育成会、女性部、子供会が中心となって祭典が行われています。(参考:田沼町史より)

町会では、重要な年間行事として、7月の日曜日、公民館前に仮宮を設置し、浅間神社の宮司さんのお祓いから始まります。育成会を中心に活動し、1週間後の日曜日は、みこしにより子供たちが町内巡行します。沿道の人達から声援を受けたり賽銭をもらったりします。疫病を祓い、無病息災や五穀豊穣も願い、祭りを通して子供達の育成・健全を願う伝統行事です。開催期間中は仮宮を半日交代で守る宮当番があります。交代で番割されますので是非ご協力をお願いします。今年はコロナ禍で中止です。(by安部賢二)

榊(さかき)元の祭典

上町の行事 2022年5月1日 一瓶塚稲荷神社の春祭り御巡行のことです。神社は唐沢山城再興の文治2年(1186)5月15日佐野荘司成俊の総社で衣食住、 五穀豊穣、福徳円満·商売緊盛·火防·災除の守護神として信仰されてきました。

祭りは5月15日の神興渡御祭として、昭和56年より1週間前の日曜日から始まった。下町·角町·仲町·原町·本町·上町東·上町西の7区が1年交代の回り番で榊元となります。御神霊が神社で仮宮出御祭が行われ、 神興渡御の順に従って当番区に御巡行になり、当番区では総出で町内出宮(お仮屋)を建て御神霊を奉迎し仮宮着御祭が行われます。1週間は当番区により交代で宮番を置いてお守りし、お仮屋出御中は御供物が奉賛者から献上になり、祭日の午後1時からお仮屋で御巡行祭が行われ、次の榊元との引継ぎをして祭典がすべて終わります。

7年に一度当番となり祭典を主催する年は、大きな行事となります。祭典委員が中心となり役員、町内会長、班長等が協力し執行します。 (by安部賢二)

田沼のルーツ

上町の歴史散歩 2022年9月1日

田沼とは水田や池沼のあった所で、地名由来は、愛宕山のふもとには小さい沼や狭い水田があった。 そこでの暮らしが始まり、 能忍地から本町にかけて最初の集落が発生、付近を田沼と呼ぶようになった。 古絵図には庚申塚や傾城塚などの墳丘があり、土師器(素焼きの器)を主とした古代集落跡が発掘されている。

中世には佐野氏の祖、足利家網の伝説があり、後に一族の田沼家初代田沼重綱(鎌倉時代初期の元仁、元年1224年…田沼意次の祖先)が住み、 建長6年1252年、玄松院(後の西林寺)を建て、上町の神明宮を祭っている。

江戸時代に六斎市(田沼の名主:大串十兵衛は1680年に許可を受け毎月2と7の日に6回)を開き、それまで民家の少なかった一瓶塚付近に、商業機能を持った集落が発生、ここが田沼の中心部になっていった。

田沼と山間後背地との結びつきとして上町は、野上・飛駒方面の分枝点でもあり、荒物屋、車屋、桶屋、鍛冶屋、精米・粉ひき屋などがあった。山間農村地域との結びつきをうかがい知ることができる。

愛宕神社まで登って町内を一望してみてね❕ (by安部賢二)

【これは何の木?】

上町の歴史散歩 2022年10月1日

上町西南角の三差路(土地は、公図上は水)に大きな一本榎(えのき)が立っている。足利と葛生・栃木を連絡する街道として利用されていたことから、この街道は例幣使街道(裏街道)と呼ばれ、遠方から来た旅人などに集落の存在を示す目印でした。榎は江戸時代にはよく街道の一里塚に植えられていた。榎は初夏に淡黄色の花が咲き、花後球形の小核果を結び紅褐色となる。果実は甘く、葉は食用可。

この所には、願いは何事でも聞いてくれる便利な神様としての庚申塔があり1740年元文五庚申天六月吉祥日建立の石碑(上部欠損)があり、銘文には、【青面金剛供養塔】造立者【場町・新田】 と建立不明の石碑、銘文【奉 庚申塔】造立者【上町・仲町講中】がある。昔、六十六か国に分かれていたので、日本全国を巡って納経したしるしの塔が六十六部供養であり、1802年享和二壬戌年九月「妙典六十六部供養」願主は不明、の石碑も建てられている。平成22年佐野市「町会のお宝・自慢調査」で紹介している。(by安部賢二)

皆さん散歩しながらその姿を確認し歴史を感じてください。

庚申塔とは

上町の歴史散歩 2022年10月5日

庚申塔とは60日に一度巡ってくる庚申(かのえさる)(干支の一)の晩に、 御籠(おこも)り(神社に祈願するため、神社や寺にこもること)をして眠らないで過ごし、 無病息災を願った「守庚申」とか「庚申待(こうしんたい)」に起因している。その始まりは、中国の古い道数の教えに由楽しているといわれている。江戸時代初期ごろには講中や村中の安楽や安全を祈ったものであるが、 時代を経るにつれて変容してきた。農を営む者にとっては作物がたくさん収穫できる作神であり、商人にとっては商売繁盛の神であり、漁業を営む者にとっては、豊漁の神として信仰された。病気の時には早く治癒(ちゆ)してくれ、悪疫を予防し、無病長生の神でもあって、願いは何事でも聞いてくれる便利な神様である。上町には公民館に行く所にある庚申塔で、高さ3.56メートルと田沼町で最も高い。また上町西南角の三差路、大きな榎(えのき)の所には1740年建立の石碑(上部欠損)があり、銘文には、【青面(しょうめん)金剛(こんごう)供養塔】と同じく三差路に建立不明の石碑、銘文【奉 庚申塔】造立者がある。皆さん散歩しながら一度は現地で確認してくださいね。(by安部賢二)

共同井戸があった

上町の歴史散歩 2022年10月20日

田沼地区は扇状地上を流れる河川は少ない。地下水は深く(16m位)、昔から井戸を掘るか蔵をてるかといわれるほど、 飲料水を得ることは容易なことではなかった。 このため隣同志で境界へ井戸を掘るとか、何軒かで水口のよい所へ井戸を掘って、 共同で使っていた。 上水道が完備した今では、井戸水は使っていないが、 上町西部の野上街道と飛駒街道の分岐点にある元の火の見櫓の下には共同井戸(今はない)があった。何軒かで使われ、いつ頃、 誰が掘ったか全く不明であるが、 土地が永島豊平家の所有で先祖が酒造業を営んでいたので、 そのために掘ったものであろう。 一説には、 藤原秀郷が唐沢山城に住み、 城外に出たとき馬に水を与えるために掘ったともいわれている。大正7年10月に造られた御影石の井戸桁には、 永島新四郎、 川田兵吉、 永島サク外25名の名がある。 当時ここの水を使っていた人たちである。 2~3月ごろの渇水期は45軒位の人が水をもらいに来て水が濁るので、 永島家では、 人々が寝静った夜半になってから水を汲んだこともあるという。かつて上町は、水の確保に苦労した歴史があった。(by安部賢二)

上町に線路?

上町の歴史散歩 2022年11月1日

昭和9年頃の地形図を見ると、田沼駅から本町、上町を通り野上街道を越え分枝され1本は北へ向かいあそ野学園辺りまで、もう1本は、南へ向かい戸奈良の橋付近の野上川の沿ったところまで鉄道が敷かれていた。ご存知でしたか?

そうです。野上川のこの付近は、最適な砂利が採取できたのです。川の中、下流へと流れにより運搬され小さくなり丸味をおびて、最適な砂利があったのです。昭和初年には、田沼駅から野上川、旗川べりまで専用線が敷設されて、貨車により盛んに積み出されていたのです。近年、河川敷での砂利採取ができなくなり山砂利となり、そのため鉄道は廃線となり、現在は跡形もありません。

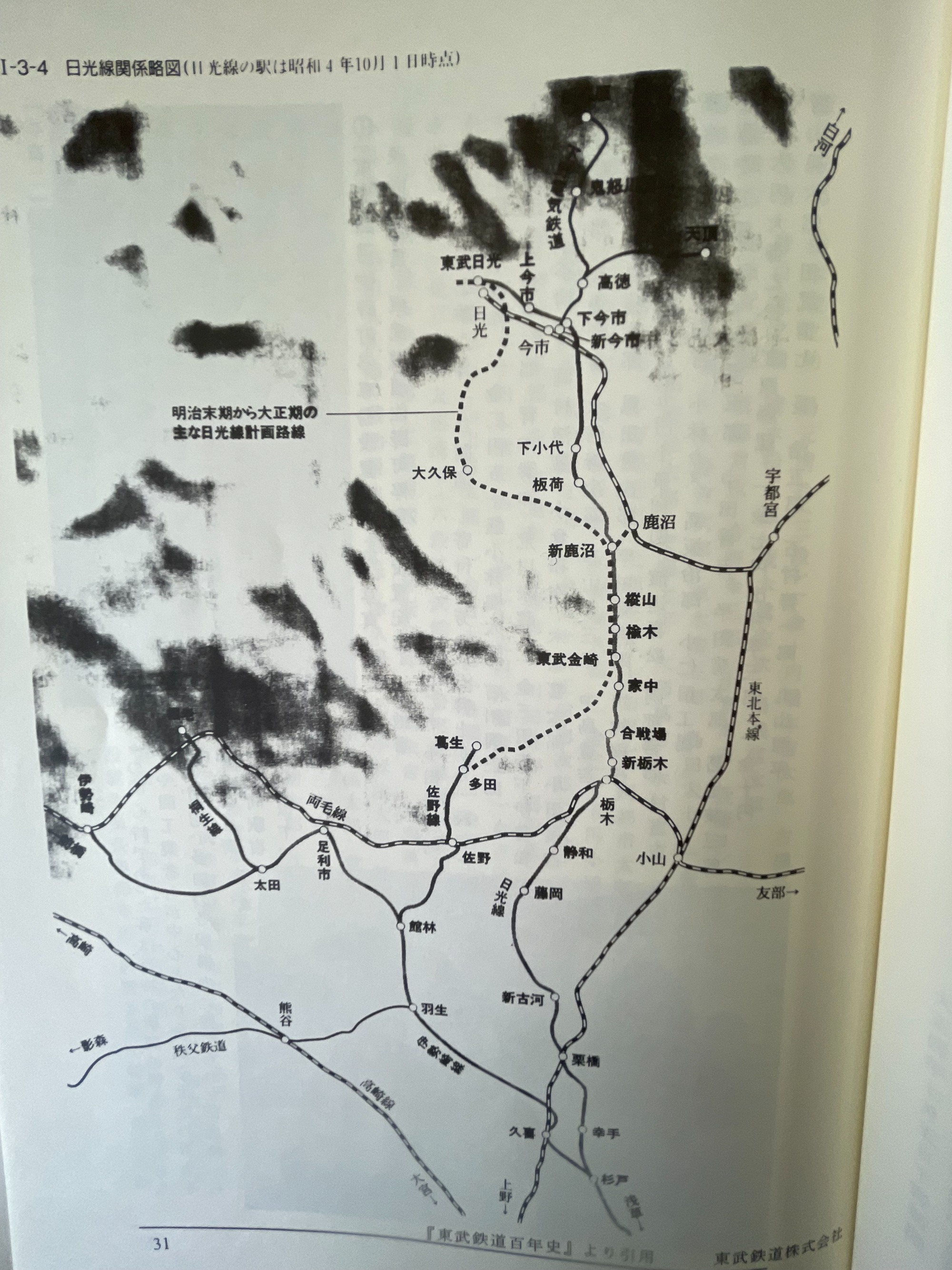

ちなみに、東武・佐野線は、明治21年「安蘇馬車鉄道」という社名で吉沢浅太郎氏が社長を務め設立され、葛生の特産品である石灰の輸送を目的として始まった。その後明治27年佐野鉄道株式会社と改称。明治45年館林・佐野・鹿沼・日光を結ぶ日光線の建設計画があり、東武鉄道と合併。大正3年佐野・館林間が開通。大正13年多田・家中間の免許が失効され佐野・日光間は実現できなかった。残念!(by安部賢二)

昭和9年地形図と現在地形図

田沼字名から上町の歴史

上町の歴史散歩 2024年12月15日

田沼とは、水田や池沼のあった所で、地名由来は、愛宕山のふもとには小さい沼や狭い水田があり、 能忍地から本町にかけて最初の集落が発生し田沼と呼ぶようになった。 古絵図には庚申塚や傾城塚などがあり、集落跡が発掘されている。

江戸時代の1680年に大串十兵衛が六斎市を開き、一瓶塚付近に商業機能を持った集落が発生、田沼の中心部になった。現在、その屋号をもらい大串金物店(オオグシ)、大串陶器店・葬具店、大串銃砲化薬店等が商売をしている。

町会名は愛宕山の麓に田沼最初の集落が発生、そこを本町とし、小字に本宿、元屋敷がありそこからきたかもしれません。その後、市が栄え集落を形成、仲町、角町、原町ができ、瓦生産地の瓦町。集落は広がり上町、下町、下田沼となった。

上町は小字として東側より元屋敷、中道、神明、文殊地。北側に傾城塚、鍛冶内。南側には一本榎、栖梨、財神があった。江戸時代1618年(家康亡き2年後)の田沼村検地帳では、字名が屋敷前、神明内、道祖神、文殊内、一本榎等の地名があった。現在は住居表示変更で表示されないが、その土地の歴史に思いを馳せられる。そして野上・飛駒方面の分枝点でもあり、荒物屋、車屋、桶屋、鍛冶屋、精米・粉ひき屋などがあって山間農村地域との結びつきがわかる。

上町西町会の誕生は、昭和18年に「大東亜戦争」の空襲訓練のため、上町は、上町東と上町西に分かれた。当時は、全体で300棟であったと言われている。上町公民館は、昭和43年4月に建てられた。上町東と上町西町会の共同で利用管理している。その敷地一帯は、東西財産管理委員会で管理している。上町東、上町西町会の共催行事としては、十王尊回向、神明宮祭がある。 (by安部賢二)

一人では生きられません。つながりが大事です。

ふれあいと対話でお隣さんと安心して暮らしができる町!

町内の地域情報の共有化。さらに治安・防災も大事なことです。自警団防災会が大活躍しています。また子供たちの通学時見守りも育成会を中心に実施されています。孤独死の事例がみられます。高齢化社会は進んでいます。お互いに助け合いながら、ふれあいを大切に,住み良い町づくりにしましょう。

町会に加入しましょう!

町会は、皆さんと共に災害時の対応、清掃活動、防犯灯・ごみステーションの維持管理、子供たちの登下校時の見守り等をしています。さらに隣近所との絆づくり、いざという時の相互扶助、伝統行事や祭りの主催として地域のために様々な活動をしています。” 町会加入案内はこちら”

最新情報を当町会LINEで配信中!お得な情報をチェックしてください。

友だち登録方法は、LINEアプリ内の<友だち追加>画面より

IDから検索→友だち追加を選択し下記ID入力または、下記QRコードで!

ID @374kxakj

現在、友だち登録者数 440名

上町西町会のホームページQRコードはこちら↓

このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?

Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら